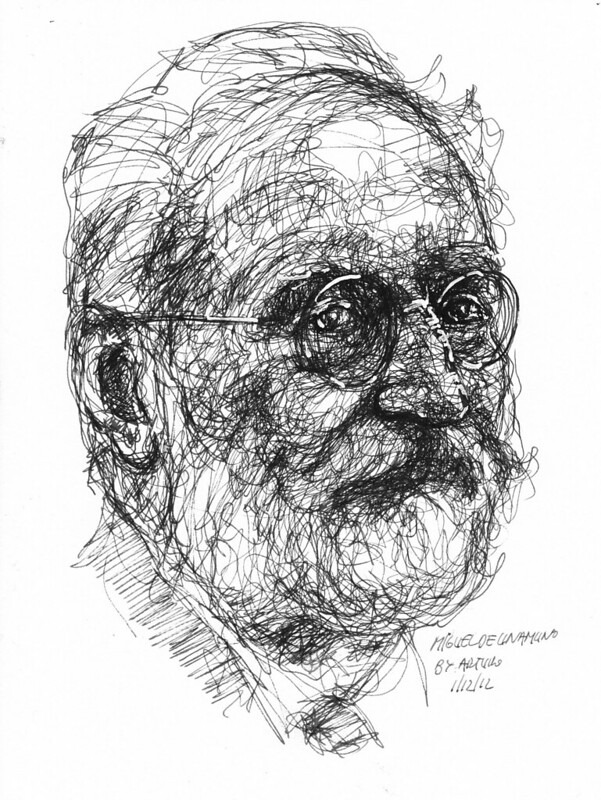

DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

MIGUEL DE UNAMUNO

Ensayista /España

I.- El hombre de carne y hueso

Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano.

Porque hay otra cosa, que llaman también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones más o menos científicas. Y es el bípedo implume de la leyenda, el ~a–ov zoAtrucóv de Aristóteles, el contratante social de Rousseau, el homo oeconomicus de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo o, si se quiere, el mamífero vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí ni de esta época o de la otra, que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre.

El nuestro es otro, el de carne y hueso; yo, tú, lector mío; aquel otro de más allá, cuantos pensamos sobre la Tierra.

Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos.

En las más de las historias de la filosofía que conozco se nos presenta a los sistemas como originándose los unos de los otros, y sus autores, los filósofos, apenas aparecen sino como meros pretextos. La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario. Y es ella, sin embargo, esa íntima biografía la que más cosas nos explica.

Cúmplenos decir, ante todo, que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia. Cuantos sistemas filosóficos se han fraguado como suprema concinación de los resultados finales de las ciencias particulares, en un período cualquiera, han tenido mucha menos consistencia y menos vida que aquellos otros que representaban el anhelo integral del espíritu de su autor.

Y es que las ciencias, importándonos tanto y siendo indispensables para nuestra vida y nuestro pensamiento, nos son, en cierto sentido, más extrañas que la filosofía. Cumplen un fin más objetivo, es decir, más fuera de nosotros. Son, en el fondo, cosa de economía. Un nuevo descubrimiento científico, de los que llamamos teóricos, es como un descubrimiento mecánico; el de la máquina de vapor, el teléfono, el fonógrafo, el aeroplano, una cosa que sirve para algo. Así, el teléfono puede servirnos para comunicarnos a distancia con la mujer amada. ¿Pero esta para qué nos sirve? Toma uno el tranvía eléctrico para ir a oír una ópera; y se pregunta: ¿cuál es, en este caso, más útil, el tranvía o la ópera?

La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta una acción. Pero resulta que ese sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción, es causa de ella. Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma. Y esta, como todo lo afectivo, tiene raíces subconscientes, inconscientes tal vez.

No suelen ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o nuestro pesimismo, de origen filosófico o patológico quizá, tanto el uno como el otro, el que hace nuestras ideas.

El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué no se haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. Y acaso lo que de los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que no la razón. Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. Acaso llore o ría por dentro, pero por dentro acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado.

Y así, lo que en un filósofo nos debe más importar es el hombre.

Tomad a Kant, al hombre Manuel Kant, que nació y vivió en Koenigsberg, a forales del siglo xviII y hasta pisar los umbrales del XIX. Hay en la filosofía de este hombre Kant, hombre de corazón y de cabeza, es decir, hombre, un significativo salto, como habría dicho Kierkegaard, otro hombre -¡y tan hombre!-, el salto de la Crítica de la razón pura a la Crítica de la razón práctica. Reconstruye en esta, digan lo que quieran los que no ven al hombre, lo que en aquella abatió, después de haber examinado y pulverizado con su análisis las tradicionales pruebas de la existencia de Dios, del Dios aristotélico, que es el Dios que corresponde al ~oov zoAlrlKóv; del Dios abstracto, del primer motor inmóvil, vuelve a reconstruir a Dios, pero al Dios de la conciencia, al autor del orden moral, al Dios luterano, en fin. Ese salto de Kant está ya en germen en la noción luterana de la fe.

El un Dios, el Dios racional, es la proyección al infinito de fuera del hombre por definición, es decir, del hombre abstracto, el hombre no hombre, y el otro Dios, el Dios sentimental o volitivo, es la proyección al infinito de dentro del hombre por vida, del hombre concreto, de carne y hueso.

Kant reconstruyó con el corazón lo que con la cabeza había abatido. Y es que sabemos, por testimonio de los que le conocieron y por testimonio propio, en sus cartas y manifestaciones privadas, que el hombre Kant, el solterón un sí es no es egoísta, que profesó filosofía en Koenigsberg a fines del siglo de la Enciclopedia y de la diosa Razón, era un hombre muy preocupado del problema. Quiero decir del único verdadero problema vital, del que más a las entrañas nos llega, del problema de nuestro destino individual y personal, de la inmortalidad del alma. El hombre Kant no se resignaba a morir del todo. Y porque no se resignaba a morir del todo, dio el salto aquel, el salto inmortal de una a otra crítica.

Quien lea con atención y sin anteojeras la Crítica de la razón práctica, verá que, en rigor, se deduce en ella la existencia de Dios de la inmortalidad del alma, y no esta de aquella. El imperativo categórico nos lleva a un postulado moral que exige a su vez, en el orden teológico, o más bien escatológico, la inmortalidad del alma, y para sustentar esta inmortalidad aparece Dios. Todo lo demás es escamoteo de profesional de la filosofía.

El hombre Kant sintió la moral como base de la escatología, pero el profesor de la filosofía invirtió los términos. Ya dijo no sé dónde otro profesor, el profesor y hombre Guillermo James, que Dios para la generalidad de los hombres es el productor de inmortalidad. Sí, para la generalidad de los hombres, incluyendo al hombre Kant, al hombre James y al hombre que traza estas líneas, que estás, lector, leyendo.

Un día, hablando con un campesino, le propuse la hipótesis de que hubiese, en efecto, un Dios que rige cielo y tierra, Conciencia del Universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal en el sentido tradicional y concreto. Y me respondió: «Entonces, ¿para qué Dios?» Y así se respondían en el recóndito foro de su conciencia el hombre Kant y el hombre James. Sólo que al actuar como profesores tenían que justificar racionalmente esa actitud tan poco racional. Lo que no quiere decir, claro está, que sea absurda.

Hegel hizo célebre su aforismo de que todo lo racional es real y todo lo real racional; pero somos muchos los que, no convencidos por Hegel, seguimos creyendo que lo real, lo realmente real, es irracional; que la razón construye sobre las irracionalidades. Hegel, gran definidor, pretendió reconstruir el universo con definiciones, como aquel sargento de artillería decía que se construyeran los cañones: tomando un agujero y recubriéndolo de hierro.

Otro hombre, el hombre José Butler, obispo anglicano, qué vivió a principios del siglo xvni, y de quien dice el cardenal católico Newman que es el hombre más grande de la Iglesia anglicana, al foral del capítulo primero de su gran obra sobre la analogía de la religión (The Analogy of Religion), capítulo que trata de la vida futura, escribió estas pequeñas palabras: «Esta credibilidad en una vida futura, sobre lo que tanto aquí se ha insistido, por poco que satisfaga nuestra curiosidad, parece responder a los propósitos todos de la religión tanto como respondería una prueba demostrativa. En realidad, una prueba, aun demostrativa, de una vida futura, no sería una prueba de religión. Porque el que hayamos de vivir después de la muerte es cosa que se compadece tan bien con el ateísmo, y que puede ser por este tan tomada en cuenta como el que ahora estamos vivos, y nada puede ser, por lo tanto, más absurdo que argüir del ateísmo que no puede haber estado futuro.»

El hombre Butler, cuyas obras acaso conociera el hombre Kant, quería salvar la fe en la inmortalidad del alma, y para ello la hizo independiente de la fe en Dios. El capítulo primero de su Antología trata, como os digo, de la vida futura, y el segundo del gobierno de Dios por premios y castigos. Y es que, en el fondo, el buen obispo anglicano deduce la existencia de Dios de la inmortalidad del alma. Y como el buen obispo anglicano partió de aquí, no tuvo que dar el salto que a fines de su mismo siglo tuvo que dar el buen filósofo luterano. Era un hombre el obispo Butler, y era otro hombre el profesor Kant.

Y ser un hombre es ser algo concreto, unitario y sustantivo es ser cosa, res. Y ya sabemos lo que otro hombre, al hombre Benito Spinoza, aquel judío portugués que nació y vivió en Holanda a mediados del siglo XVII, escribió de toda cosa. La proposición 6.a de la parte III de su Ética dice: unaquaeque res, quatenus in se est, in suo esse perseverare conatur, es decir, cada cosa, en cuanto es en sí, se esfuerza por perseverar en su ser. Cada cosa es cuanto es en sí, es decir, en cuanto sustancia, ya que, según él, sustancia es id quod in se est et per se concipitur; lo que es por sí y por sí se concibe. Y en la siguiente proposición, la 7.a, de la misma parte añade: conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam; esto es, el esfuerzo con que cada cosa trata de perseverar en su ser no es sino la esencia actual de la cosa misma. Quiere decirse que tu esencia, lector, la mía, la del hombre Spinoza, la del hombre Butler, la del hombre Kant y la de cada hombre que sea hombre, no es sino el conato, el esfuerzo que pone en seguir siendo hombre, en no morir. Y la otra proposición que sigue a estas dos, la 8.a, dice: conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nullum tempus finitum, sed indefinitum involvit, o sea: el esfuerzo con que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser, no implica tiempo finito, sino indefinido. Es decir, que tú, yo y Spinoza queremos no morirnos nunca y que este nuestro anhelo de nunca morirnos es nuestra esencia actual. Y, sin embargo, este pobre judío portugués, desterrado en las tinieblas holandesas, no pudo llegar a creer nunca en su propia inmortalidad personal, y toda su filosofía no fue sino una consolación que fraguó para esta su falta de fe. Como a otros les duele una mano o un pie o el corazón o la cabeza, a Spinoza le dolía Dios. ¡Pobre hombre! ¡Y pobres hombres los demás!

Y el hombre, esta cosa, ¿es una cosa? Por absurda que parezca la pregunta, hay quienes se la han propuesto. Anduvo no ha mucho por el mundo una cierta doctrina que llamábamos positivismo, que hizo muy bien y mucho mal. Y entre otros males que hizo, fue el de traernos un género tal de análisis que los hechos se pulverizaban con él, reduciéndose a polvo de hechos. Los más de los que el positivismo llamaba hechos, no eran sino fragmentos de hechos. En psicología su acción fue deletérea. Hasta hubo escolásticos metidos a literatos -no digo filósofos metidos a poetas, porque poeta y filósofo son hermanos gemelos, si es que no la misma cosa- que llevaron el análisis psicológico positivista a la novela y al drama, donde hay que poner en pie hombres concretos, de carne y hueso, y en fuerza de estados de conciencia las conciencias desaparecieron. Les sucedió lo que dicen sucede con frecuencia al examinar y ensayar ciertos complicados compuestos químicos orgánicos, vivos, y es que los reactivos destruyen el cuerpo mismo que se trata de examinar, y lo que obtenemos son no más que productos de su composición.

Partiendo del hecho evidente de que por nuestra conciencia desfilan estados contradictorios entre sí, llegaron a no ver claro la conciencia, el yo. Preguntarle a uno por su yo, es como preguntarle por su cuerpo. Y cuenta que al hablar del yo, hablo del yo concreto y personal; no del yo de Fichte, sino de Fichte mismo, del hombre Fichte.

Y lo que determina a un hombre, lo que le hace un hombre, uno y no otro, el que es y no el que no es, es un principio de unidad y un principio de continuidad. Un principio de unidad primero, en el espacio, merced al cuerpo, y luego en la acción y en el propósito. Cuando andamos, no va un pie hacia adelante, el otro hacia atrás: ni cuando miramos mira un ojo al Norte y el otro al Sur, como estemos sanos. En cada momento de nuestra vida tenemos un propósito, y a él conspira la sinergia de nuestras acciones. Aunque al momento siguiente cambiemos de propósito. Y es en cierto sentido un hombre tanto más hombre, cuanto más unitaria sea su acción. Hay quien en su vida toda no persigue sino un solo propósito, sea el que fuere.

Y un principio de continuidad en el tiempo. Sin entrar a discutir -discusión ociosa- si soy o no el que era hace veinte años, es indiscutible, me parece, el hecho de que el que soy hoy proviene, por serie continua de estados de conciencia, del que era en mi cuerpo hace veinte años. La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo. Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en el fono, sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir.

Todo esto es de una perogrullería chillante, bien lo sé: pero es que, rodando por el mundo, se encuentra uno con hombres que parece no se sienten a sí mismos. Uno de mis mejores amigos, con quien he paseado a diario durante muchos años enteros, cada vez que yo le hablaba de este sentimiento de la propia personalidad, me decía: «Pues yo no me siento a mí mismo, no se qué es eso.»

En cierta ocasión, este amigo a que aludo me dijo: «Quisiera ser fulano» (aquí un nombre), y le dije: Eso es lo que yo no acabo nunca de comprender, que uno quiera ser otro cualquiera. Querer ser otro, es querer dejar de ser uno el que es. Me explico que uno desee tener lo que otro tiene, sus riquezas o sus conocimientos; pero ser otro, es cosa que no me la explico.

Más de una vez se ha dicho que todo hombre desgraciado prefiere ser el que es, aun con sus desgracias, a ser otro sin ellas. Y es que los hombres desgraciados, cuando conservan la sanidad en su desgracia, es decir, cuando se esfuerzan por perseverar en su ser, prefieren la desgracia a la no existencia. De mí sé decir, que cuando era un mozo, y aun de niño, no lograron conmoverme las patéticas pinturas que del infierno se me hacían, pues ya desde entonces nada se me aparecía tan horrible como la nada misma. Era una furiosa hambre de ser, un apetito de divinidad como nuestro ascético dijo.

Irle a uno con la embajada de que se haga otro, es irle con la embajada de que deje de ser él. Cada cual defiende su personalidad, y sólo acepta un cambio en su modo de pensar o de sentir en cuanto este cambio pueda entrar en la unidad de su espíritu y engarzar en la continuidad de él; en cuanto ese cambio pueda armonizarse e integrarse con todo el resto de su modo de ser, pensar y sentir, y pueda a la vez enlazarse a sus recuerdos. Ni a un hombre, ni a un pueblo -que es, en cierto sentido, un hombre también- se le puede exigir un cambio que rompa la unidad y la continuidad de su persona. Se le puede cambiar mucho, hasta por completo casi; pero dentro de continuidad.

Cierto es que se da en ciertos individuos eso que se llama un cambio de personalidad; pero eso es un caso patológico, y como tal lo estudian los alienistas. En esos cambios de personalidad, la memoria, base de la conciencia, se arruina por completo, y sólo le queda al pobre paciente, como substrato de continuidad individual -ya que no personal-, el organismo físico. Tal enfermedad equivale a la muerte para el sujeto que la padece; para quienes no equivale a su muerte es para los que hayan de heredarle, si tiene bienes de fortuna. Y esa enfermedad no es más que una revolución, una verdadera revolución.

Una enfermedad es, en cierto respecto, una disociación orgánica; es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se rebela, rompe la sinergia vital y conspira a un fin distinto del que conspiran los demás elementos con él coordinados. Su fin puede ser, considerado en sí, es decir, en abstracto, más elevado, más noble, más… todo lo que se quiera, pero es otro. Podrá ser mejor volar y respirar en el aire que nadar y respirar en el agua; pero si las aletas de un pez dieran en querer convertirse en alas, el pez, como pez, perecería. Y no sirve decir que acabaría por hacerse ave; si es que no había en ello un proceso de continuidad. No lo sé bien, pero acaso se pueda dar que un pez engendre un ave, u otro pez que está más cerca del ave que él; pero un pez, este pez, no puede él mismo, y durante su vida, hacerse ave.

Todo lo que en mí conspire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, conspira a destruirme, y, por lo tanto, a destruirse. Todo individuo que en un pueblo conspira a romper la unidad y la continuidad espirituales de ese pueblo, tiende a destruirlo y a destruirse como parte de ese pueblo. ¿Que tal otro pueblo es mejor? Perfectamente, aunque no entendamos bien qué es eso de mejor o peor. ¿Que es más rico? Concedido. ¿Que es más culto? Concedido también. ¿Que vive más feliz? Esto ya…, pero, en fin, ¡pase! ¿Que vence, eso que llaman vencer, mientras nosotros somos vencidos? Enhorabuena. Todo esto está bien, pero es otro. Y basta. Porque para mí, el hacerme otro, rompiendo la unidad y la continuidad de mi vida, es dejar de ser el que soy, es decir, es sencillamente dejar de ser. Y esto no: ¡todo antes que esto!

¿Que otro llenaría tan bien o mejor que yo el papel que lleno? ¿Que otro cumpliría mi función social? Sí, pero no yo.

«¡Yo, yo, yo, siempre yo! -dirá algún lector-; y ¿quién eres tú?» Podría aquí contestarle con Obermann, con el enorme hombre Obermann: «para el universo nada, para mí todo»; pero no, prefiero recordarle una doctrina del hombre Kant, y es la de que debemos considerar a nuestros prójimos, a los demás hombres, no como medios, sino como fines. Pues no se trata de mí tan sólo: se trata de todos y de cada uno. Los juicios singulares tienen valor de universales, dicen los lógicos. Lo singular no es particular, es universal.

El hombre es un fin, no un medio. La civilización toda se endereza al hombre, a cada hombre, a cada yo. ¿O qué es ese ídolo, llámese Humanidad o como se llamare, a que se han de sacrificar todos y cada uno de los hombres? Porque yo me sacrifico por mis prójimos, por mis compatriotas, por mis hijos, y estos a su vez por los suyos, y los suyos por los de ellos, y así en serie inacabable de generaciones. ¿Y quién recibe el fruto de ese sacrificio?

Los mismos que nos hablan de ese sacrificio fantástico, de esa dedicación sin objeto, suelen también hablarnos del derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? Me dicen que he venido a realizar no sé qué fin social; pero yo siento que yo, lo mismo que cada uno de mis hermanos, he venido a realizarme, a vivir.

Sí, sí, lo veo; una enorme actividad social, una poderosa civilización, mucha ciencia, mucho arte, mucha industria, mucha moral, y luego, cuando hayamos llenado el mundo de maravillas industriales, de grandes fábricas, de caminos, de museos, de bibliotecas, caeremos agotados al pie de todo esto, y quedará ¿para quién? ¿Se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia para el hombre?

«¡Ea! -exclamará de nuevo el mismo lector-, volvemos a aquello del catecismo. P ¿Para quién hizo Dios el mundo? R. Para el hombre.» Pues bien, sí, así debe responder el hombre que sea hombre. La hormiga, si se diese cuenta de esto, y fuera persona, consciente de sí misma contestaría que para la hormiga, y contestaría bien. El mundo se hace para la conciencia, para cada conciencia.

Una alma humana vale por todo el universo, ha dicho no sé quién, pero ha dicho egregiamente. Un alma humana, ¿eh? No una vida. La vida esta no. Y sucede que a medida que se cree menos en el alma, es decir, en su inmortalidad consciente, personal y concreta, se exagerará más el valor de la pobre vida pasajera. De aquí arrancan todas las afeminadas sensiblerías contra la guerra. Sí, uno no debe querer morir, pero la otra muerte. «El que quiera salvar su vida, la perderá», dice el Evangelio; pero no dice el que quiera salvar su alma, el alma inmortal. O que creemos y queremos que lo sea.

Y todos los definidores del objetivismo no se fijan, o mejor dicho, no quieren fijarse, que al afirmar un hombre su yo, su conciencia personal, afirma al hombre, al hombre concreto y real, afirma el verdadero humanismo -fue no es el de las cosas del hombre, sino el del hombre-, y al afirmar al hombre, afirma la conciencia. Porque la única conciencia de que tenemos conciencia es la del hombre.

El mundo es para la conciencia. O, mejor dicho, este para, esta noción de finalidad, y mejor que noción sentimiento, este sentimiento teológico no nace sino donde hay conciencia. Conciencia y finalidad son la misma cosa en el fondo.

Si el Sol tuviese conciencia, pensaría vivir para alumbrar a los mundos, sin duda; pero pensaría también, y sobre todo, que los mundos existen para que él los alumbre y se goce en alumbrarlos y así viva. Y pensaría bien.

Y toda esa trágica batalla del hombre por salvarse, ese inmortal anhelo de inmortalidad que le hizo al hombre Kant dar aquel salto inmortal de que os decía, todo eso no es más que una batalla por la conciencia. Si la conciencia no es, como ha dicho algún pensador inhumano, nada más que un relámpago entre dos eternidades de tinieblas, entonces no hay nada más execrable que la existencia.

Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuanto voy diciendo, anhelando unas veces la vida inacabable, y diciendo otras que esa vida no tiene el valor que se le da. ¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice que sí, mi cabeza, que dice no! Contradicción, naturalmente. ¿Quién no recuerda aquellas palabras del Evangelio: «¡Señor, creo; ayuda a mi incredulidad!»? ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción.

Se trata, como veis, de un valor afectivo, y contra los valores afectivos no valen razones. Porque las razones no son nada más que razones, es decir, ni siquiera son verdades. Hay definidores de esos pedantes por naturaleza y por gracia, que me hacen el efecto de aquel señor que va a consolar a un padre que acaba de perder un hijo, muerto de repente en la flor de sus años, y le dice: «¡Paciencia, amigo, que todos tenemos que morirnos!» ¿Os chocaría que este padre se irritase contra semejante impertinencia? Porque es una impertinencia. Hasta un axioma puede llegar a ser en ciertos casos una impertinencia. Cuántas veces no cabe decir aquello de

para pensar cual tú, sólo es preciso

no tener nada más que inteligencia.

Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con cualquier otro órgano que sea el específico para pensar; mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro, dan en definidores; se hacen profesionales del pensamiento. ¿Y sabéis lo que es un profesional? ¿Sabéis lo que es un producto de la diferenciación del trabajo?

Aquí tenéis un profesional del boxeo. Ha aprendido a dar puñetazos con tal economía, que reconcentra sus fuerzas en el puñetazo, y apenas pone en juego sino los músculos precisos para obtener el fin inmediato y concentrado de su acción: derribar al adversario. Un boleo dado por un no profesional, podrá no tener tanta eficacia objetiva inmediata, pero vitaliza mucho más al que lo da, haciéndole poner en juego casi todo su cuerpo. El uno es un puñetazo de boxeador, el otro de hombre. Y sabido es que los hércules de circo, que los atletas de feria, no suelen ser sanos. Derriban a los adversarios, levantan enormes pesas, pero se mueren, o de tisis o de dispepsia.

Si un filósofo no es un hombre, es todo menos un filósofo; es, sobre todo, un pedante, es decir, un remedo de hombre. El cultivo de una ciencia cualquiera, de la química, de la física, de la geometría, de la filología, puede ser, y aun esto muy restringidamente y dentro de muy estrechos límites, obra de especialización diferenciada; pero la filosofía, como la poesía, o es obra de integración, de concinación, o no es sino filosofería, erudición seudofilosófica.

Todo conocimiento tiene una finalidad. Lo de saber para saber, no es, dígase lo que se quiera, sino una tétrica petición de principio. Se aprende algo, o para un fin práctico inmediato, o para completar nuestros demás conocimientos. Hasta la doctrina que nos aparezca más teórica, es decir, de menor aplicación inmediata a las necesidades no intelectuales de la vida, responde a una necesidad -que también lo es- intelectual, a una razón de economía en el pensar, a un principio de unidad y continuidad de la conciencia. Pero así como un conocimiento científico tiene su finalidad en los demás conocimientos, la filosofía extrínseca se refiere a nuestro destino todo, a nuestra actitud frente a la vida y al universo. Y el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. Como que ahí fracasa toda filosofía que pretende deshacer la eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia. ¿Pero afrontan todos esta contradicción?

Poco puede esperarse, verbigracia, de un gobernante que alguna vez, aun cuando sea por modo oscuro, no se ha preocupado del principio primero y del fin último de las cosas todas, y sobre todo de los hombres, de su primer por qué y de su último para qué.

Y esta suprema preocupación no puede ser puramente racional, tiene que ser afectiva. No basta pensar, hay que sentir nuestro destino. Y el que, pretendiendo dirigir a sus semejantes, dice y proclama que le tienen sin cuidado las cosas de tejas arriba, no merece dirigirlos. Sin que esto quiera decir, ¡claro está!, que haya de pedírsele solución alguna determinada. ¡Solución! ¿La hay acaso?

Por lo que a mí hace, jamás me entregaré de buen grado, y otorgándole mi confianza, a conductor alguno de pueblos que no esté penetrado de que, al conducir un pueblo, conduce hombres, hombres de carne y hueso, hombres que nacen, sufren, y aunque no quieran morir, mueren; hombres que son fines en sí mismos, no sólo medios; hombres que han de ser lo que son y no otros; hombres, en fin, que buscan eso que llamamos la felicidad. Es inhumano, por ejemplo, sacrificar una generación de hombres a la generación que le sigue, cuando no se tiene sentimiento del destino de los sacrificados. No de su memoria, no de sus nombres, sino de ellos mismos.

Todo eso de que uno vive en sus hijos, o en sus obras, o en el universo, son vagas elucubraciones con que sólo se satisfacen los que padecen de estupidez afectiva, que pueden ser, por lo demás, personas de una cierta eminencia cerebral. Porque puede uno tener un gran talento, lo que llamamos un gran talento, y ser un estúpido del sentimiento y hasta un imbécil moral. Se han dado casos.

Estos estúpidos afectivos con talento suelen decir que no sirve querer zahondar en lo inconocible ni dar coces contra el aguijón. Es como si se le dijera a uno a quien le han tenido que amputar una pierna, que de nada le sirve pensar en ello. Y a todos nos falta algo; sólo que unos lo sienten y otros no. O hacen como que no lo sienten, y entonces son unos hipócritas.

Un pedante que vio a Solón llorar la muerte de un hijo, le dijo: «¿Para qué lloras así, si eso de nada sirve?» Y el sabio le respondió: «Por eso precisamente, porque no sirve.» Claro está que el llorar sirve de algo, aunque no sea más que de desahogo; pero bien se ve el profundo sentido de la respuesta de Solón al impertinente. Y estoy convencido de que resolveríamos muchas cosas si saliendo todos a la calle, y poniendo a luz nuestras penas, que acaso resultasen una sola pena común, nos pusiéramos en común a llorarlas y a dar gritos al cielo y a llamar a Dios. Aunque no nos oyese, que sí nos oiría. Lo más santo de un templo es que es el lugar a que se va a llorar en común. Un Miserere, cantado en común por una muchedumbre, azotada del destino, vale tanto como una filosofía. No basta curar la peste, hay que saber llorarla. ¡Sí, hay que saber llorar! Y acaso esta es la sabiduría suprema. ¿Para qué? Preguntádselo a Solón.

Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el sentimiento trágico de la vida, que lleva tras sí toda una concepción de la vida misma y del universo, toda una filosofía más o menos formulada, más o menos consciente. Y ese sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no sólo hombres individuales, sino pueblos enteros. Y ese sentimiento, más que brotar de ideas, las determina, aun cuando luego, claro está, estas ideas reaccionan sobre él, corroborándolo. Unas veces puede provenir de una enfermedad adventicia, de una dispepsia, verbigracia, pero otras veces es constitucional. Y no sirve hablar, como veremos, de hombres sanos e insanos. Aparte de no haber una noción normativa de la salud, nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre. Es más: el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad.

Ha habido entre los hombres de carne y hueso ejemplares típicos de esos que tienen el sentimiento trágico de la vida. Ahora recuerdo a Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, René, Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard: hombres cargados de sabiduría más bien que de ciencia.

Habrá quien crea que uno cualquiera de estos hombres adoptó su actitud -como si actitudes así cupiese adoptar, como quien adopta una postura-, para llamar la atención o tal vez para congraciarse con los poderosos, con sus jefes acaso, porque no hay nada más menguado que el hombre cuando se pone a suponer intenciones ajenas; pero honni soit qui mal y pense. Y esto por no estampar ahora y aquí otro proverbio, este español, mucho más enérgico, pero que acaso raye en grosería.

Y hay, creo, también pueblos que tienen el sentimiento trágico de la vida.

Es lo que hemos de ver ahora, empezando por eso de la salud y la enfermedad.

II.-El punto de partida

Acaso las reflexiones que vengo haciendo puedan parecer a alguien de un cierto carácter morboso. ¿Morboso? ¿Pero qué es eso de la enfermedad? ¿Qué es la salud?

Y acaso la enfermedad misma sea la condición esencial de lo que llamamos progreso, y el progreso mismo una enfermedad.

¿Quién no conoce la mítica tragedia del Paraíso? Vivían en él nuestros primeros padres en estado de perfecta salud y de perfecta inocencia, y Yavé les permitía comer del árbol de la vida, y había creado todo para ellos; pero les prohibió probar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos, tentados por la serpiente, modelo de prudencia para el Cristo, probaron de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, y quedaron sujetos a las enfermedades todas y a la que es corona y acabamiento de ellas, la muerte, y al trabajo y al progreso. Porque el progreso arranca, según esta leyenda, del pecado original. Y así fue cómo la curiosidad de la mujer, de Eva, de la más presa a las necesidades orgánicas y de conservación, fue la que trajo la caída y con la caída la redención, la que nos puso en el camino de Dios, de llegar a Él y ser en Él.

¿Queréis una versión de nuestro origen? Sea. Según ella, no es en rigor el hombre, sino una especie de gorila, orangután, chimpancé o cosa así, hidrocéfalo o algo parecido. Un mono antropoide tuvo una vez un hijo enfermo, desde el punto de vista estrictamente animal o zoológico, enfermo, verdaderamente enfermo, y esa enfermedad resultó, además de una flaqueza, una ventaja para la lucha por la persistencia. Acabó por ponerse derecho el único mamífero vertical: el hombre. La posición erecta le libertó las manos de tener que apoyarse en ellas para andar, y pudo oponerse el pulgar a los otros cuatro dedos, y escoger objetos y fabricarse utensilios, y son las manos, como es sabido, grandes fraguadoras de inteligencia. Y esa misma posición le puso pulmones, tráquea, laringe y boca en aptitud de poder articular lenguaje, y la palabra es inteligencia. Y esa posición también, haciendo que la cabeza pese verticalmente sobre el tronco, permitió un mayor peso y desarrollo de aquella, en que el pensamiento se asienta. Pero necesitando para esto unos huesos de la pelvis más resistentes y recios que en las especies cuyo tronco y cabeza descansan sobre las cuatro extremidades, la mujer, la autora de la caída, según el Génesis, tuvo que dar salida en el parto a una criatura de mayor cabeza por entre unos huesos más duros. Y Yavé la condenó, por haber pecado, a parir con dolor sus hijos.

El gorila, el chimpancé, el orangután y sus congéneres deben de considerar como un pobre animal enfermo al hombre, que hasta almacena sus muertos. ¿Para qué?

Y esa enfermedad primera y las enfermedades todas que le siguen, ¿no son acaso el capital elemento del progreso? La artritis, pongamos por caso, inficiona la sangre, introduce en ella cenizas, escurrajas de una imperfecta combustión orgánica; pero esta impureza misma, ¿no hace por ventura más excitante a esa sangre? ¿No provocará acaso esa sangre impura, y precisamente por serlo, a una más aguda celebración? El agua químicamente pura es impotable. Y la sangre fisiológicamente pura, ¿no es acaso también inapta para el cerebro del mamífero vertical que tiene que vivir del pensamiento?

La historia de la Medicina, por otra parte, nos enseña que no consiste tanto el progreso en expulsar de nosotros los gérmenes de las enfermedades, o más bien las enfermedades mismas, cuanto en acomodarlas a nuestro organismo, enriqueciéndolo tal vez, en macerarlas en nuestra sangre. ¿Qué otra cosa significan la vacunación y los sueros todos, qué otra cosa la inmunización por el transcurso del tiempo?

Si eso de la salud no fuera una categoría abstracta, algo que en rigor no se da, podríamos decir que un hombre perfectamente sano no sería ya un hombre, sino un animal irracional. Irracional por falta de enfermedad alguna que encendiera su razón. Y es una verdadera enfermedad, y trágica, la que nos da el apetito de conocer por gusto del conocimiento mismo, por el deleite de probar de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal.

17áva–s áv0pamol zóv s1 CS£Va1 óp–yovaal (pv6–1 «todos los hombres se empeñan por naturaleza en conocer». Así empieza Aristóteles su Metafísica, y desde entonces se ha repetido miles de veces que la curiosidad o deseo de saber, lo que, según el Génesis, llevó a nuestra primer madre al pecado, es el origen de la ciencia.

Mas es menester distinguir aquí entre el deseo o apetito de conocer, aparentemente y a primera vista, por amor al conocimiento mismo, entre el ansia de probar del fruto del árbol de la ciencia, y la necesidad de conocer para vivir. Esto último, que nos da el conocimiento directo e inmediato, y que en cierto sentido, si no pareciese paradójico, podría llamarse conocimiento inconsciente, es común al hombre con los animales, mientras lo que nos distingue de estos es el conocimiento reflexivo, el conocer del conocer mismo.

Mucho han disputado y mucho seguirán todavía disputando los hombres, ya que a sus disputas fue entregado el mundo, sobre el origen del conocimiento; mas dejando ahora para más adelante lo que de ello sea en las hondas entrañas de la existencia, es lo averiguado y cierto que en el orden aparencial de las cosas, en la vida de los seres dotados de algún conocer o percibir, más o menos brumoso, o que por sus actos parecen estar dotados de él, el conocimiento se nos muestra ligado a la necesidad de vivir y de procurarse sustento para lograrlo. Es una secuela de aquella esencia misma del ser, que, según Spinoza, consiste en el conato por perseverar indefinidamente en su ser mismo. Con términos en que la concreción raya acaso en grosería, cabe decir que el cerebro, en cuanto a su función, depende del estómago. En los seres que figuran en lo más abajo de la escala de los vivientes, los actos que presentan caracteres de voluntariedad, los que parecen ligados a una conciencia más o menos clara, son actos que se enderezan a procurarse subsistencia el ser que los ejecuta.

Tal es el origen que podemos llamar histórico del conocimiento, sea cual fuere su origen en otro respecto. Los seres que parecen dotados de percepción, perciben para poder vivir, y sólo en cuanto para vivir lo necesitan, perciben. Pero tal vez, atesorados estos conocimientos que empezaron siendo útiles y dejaron de serlo, han llegado a constituir un caudal que sobrepuja con mucho al necesario para la vida.

Hay, pues, primero la necesidad de conocer para vivir, y de ella se desarrolla ese otro que podríamos llamar conocimiento de lujo o de exceso, que puede a su vez llegar a constituir una nueva necesidad. La curiosidad, el llamado deseo innato de conocer, sólo se despierta, y obra luego que está satisfecha la necesidad de conocer para vivir; y aunque alguna vez no sucediese así en las condiciones actuales de nuestro linaje, sino que la curiosidad se sobreponga a la necesidad y la ciencia al hombre, el hecho primordial es que la curiosidad brotó de la necesidad de conocer para vivir, y este es el peso muerto y la grosera materia que en su seno la ciencia lleva; y es que aspirando a ser un conocer por conocer, un conocer la verdad por la verdad misma, las necesidades de la vida fuerzan y tuercen a la ciencia a que se ponga al servicio de ellas, y los hombres, mientras creen que buscan la verdad por ella misma, buscan de hecho la vida en la verdad. Las variaciones de la ciencia dependen de las variaciones de las necesidades humanas, y los hombres de ciencia suelen trabajar, queriéndolo o sin quererlo, a sabiendas o no, al servicio de los poderosos o al del pueblo que les pide confirmación de sus anhelos.

¿Pero es esto realmente un peso muerto y una grosera materia de la ciencia, o no es más bien la íntima fuente de su redención? El hecho es que es ello así, y torpeza grande pretender rebelarse contra la condición misma de la vida.

El conocimiento está al servicio de la necesidad de vivir, y primariamente al servicio del instinto de conservación personal. Y esta necesidad y este instinto han creado en el hombre los órganos del conocimiento, dándoles el alcance que tienen. El hombre ve, oye, toca, gusta y huele lo que necesita ver, oír, tocar, gustar y oler para conservar su vida; la merma o la pérdida de uno cualquiera de esos sentidos aumenta los riesgos de que su vida está rodeada, y si no los aumenta tanto en el estado de sociedad en que vivimos, es porque los unos ven, oyen, tocan, gustan o huelen por los otros. Un ciego solo, sin lazarillo, no podría vivir mucho tiempo. La necesidad es otro sentido, el verdadero sentido común.

El hombre, pues, en su estado de individuo aislado, no ve, ni oye, ni toca, ni gusta, ni huele más que lo que necesita para vivir y conservarse. Si no percibe colores ni por debajo del rojo ni por encima del violeta, es acaso porque le bastan los otros para poder conservarse. Y los sentidos mismos son aparatos de simplificación, que eliminan de la realidad objetiva todo aquello que no nos es necesario conocer para poder usar de los objetos a fin de conservar la vida. En la completa oscuridad, el animal que no perece, acaba por volverse ciego. Los parásitos, que en las entrañas de otros animales viven de los jugos nutritivos por estos otros preparados ya, como no necesitan ni ver ni oír, ni ven ni oyen, sino que convertidos en una especie de saco, permanecen adheridos al ser de quien viven. Para estos parásitos no deben de existir ni el mundo visual ni el mundo sonoro. Basta que vean y oigan aquellos que en sus entrañas los mantienen.

Está, pues, el conocimiento primariamente al servicio del instinto de conservación, que es más bien, como con Spinoza dijimos, su esencia misma. Y así cabe decir que es el instinto de conservación el que nos hace la realidad y la verdad del mundo perceptible, pues del campo insondable e ilimitado de lo posible es ese instinto el que nos saca y separa lo para nosotros existente. Existe, en efecto, para nosotros todo lo que, de una o de otra manera, necesitamos conocer para existir nosotros; la existencia objetiva es, en nuestro conocer, una dependencia de nuestra propia existencia personal. Y nadie puede negar que no pueden existir y acaso existan aspectos de la realidad desconocidos, hoy al menos, de nosotros, y acaso inconocibles, porque en nada nos son necesarios para conservar nuestra propia existencia actual.

Pero el hombre ni vive solo ni es individuo aislado, sino que es miembro de sociedad, encerrando no poca verdad aquel dicho de que el individuo, como el átomo, es una abstracción. Sí, el átomo fuera del universo es tan abstracción como el universo aparte de los átomos. Y si el individuo se mantiene es por el instinto de perpetuación de aquel. Y de este instinto, mejor dicho, de la sociedad, brota la razón.

La razón, lo que llamamos tal, el conocimiento reflejo y reflexivo, el que distingue al hombre, es un producto social.

Debe su origen acaso al lenguaje. Pensamos articulada, o sea reflexivamente, gracias al lenguaje articulado, y este lenguaje brotó de la necesidad de transmitir nuestro pensamiento a nuestros prójimos. Pensar es hablar consigo mismo, y hablamos cada uno consigo mismo gracias a haber tenido que hablar los unos con los otros, y en la vida ordinaria acontece con frecuencia que llega uno a encontrar una idea que buscaba, llega a darle forma, es decir, a obtenerla, sacándola de la nebulosa de percepciones oscuras a que representa, gracias a los esfuerzos que hace para presentarla a los demás. El pensamiento es lenguaje interior, y el lenguaje interior brota del exterior. De donde resulta que la razón es social y común. Hecho preñado de consecuencias, como hemos de ver.

Y si hay una realidad que es en cuanto conocida obra del instinto de conservación personal y de los sentidos al servicio de este, ¿no habrá de haber otra realidad, no menos real que aquella, obra, en cuanto conocida, del instinto de perpetuación, el de la especie, y al servicio de él? El instinto de conservación, el hambre, es el fundamento del individuo humano; el instinto de perpetuación, amor en su forma más rudimentaria y fisiológica, es el fundamento de la sociedad humana. Y así como el hombre conoce lo que necesita conocer para que se conserve, así la sociedad o el hombre, en cuanto ser social conoce lo que necesita conocer para perpetuarse en sociedad.

Hay un mundo, el mundo sensible, que es hijo del hambre, y otro mundo, el ideal, que es hijo del amor. Y así como hay sentidos al servicio del conocimiento del mundo sensible los hay también, hoy en su mayor parte dormidos, porque apenas si la conciencia social alborea, al servicio del conocimiento del mundo ideal. ¿Y por qué hemos de negar la realidad objetiva a las creaciones del amor, del instinto de perpetuación, ya que se lo concedemos a las del hambre o instinto de conservación? Porque si se dice que estas otras creaciones no lo son más que de nuestra fantasía, sin valor objetivo, ¿no puede decirse igualmente de aquellas que no son sino creaciones de nuestros sentidos? ¿Quién nos dice que no haya un mundo invisible e intangible, percibido por el sentido íntimo, que vive al servicio del instinto de perpetuación?

La sociedad humana, como tal sociedad, tiene sentidos de que el individuo, a no ser por ella, carecería, lo mismo que este individuo, el hombre, que es a su vez una especie de sociedad, tiene sentidos de que carecen las células que le componen. Las células ciegas del oído, en su oscura conciencia, deben de ignorar la existencia del mundo visible, y si de él les hablasen, lo estimarían acaso creación arbitraria de las células sordas de la vista, las cuales, a su vez, habrán de estimar ilusión el mundo sonoro que aquellas crean.

Mentábamos antes a los parásitos que, viviendo en las entrañas de los animales superiores, de los jugos nutritivos que estos preparan, no necesitan ver ni oír, y no existe, por lo tanto, para ellos mundo visible ni sonoro. Y si tuviesen cierta conciencia y se hicieran cargo de que aquel a cuyas expensas viven cree en otro mundo, juzgaríanlo acaso desvaríos de la imaginación. Y así hay parásitos sociales, como hace muy bien notar Mr. Balfour, que recibiendo de la sociedad en que viven los móviles de su conducta moral, niegan que la creencia en Dios y en otra vida sean necesarias para fundamentar una buena conducta y una vida soportables, porque la sociedad les ha preparado ya los jugos espirituales de que viven. Un individuo suelto puede soportar la vida y vivirla buena, y hasta heroica, sin creer en manera alguna ni en la inmortalidad del alma ni en Dios, pero es que vive vida de parásito espiritual. Lo que llamamos sentimiento del honor es, aun en los no cristianos, un producto cristiano. Y aun digo más, y es, que si se da en un hombre la fe en Dios unida a una vida de pureza y elevación moral, no es tanto que el creer en Dios le haga bueno, cuanto que el ser bueno, gracias a Dios, le hace creer en Él. La bondad es la mejor fuente de clarividencia espiritual.

No se me oculta tampoco que podrá decírseme que todo esto de que el hombre crea el mundo sensible, y el amor el ideal, todo lo de las células ciegas del oído y las sordas de la vista, lo de los parásitos espirituales, etc., son metáforas. Así es, y no pretendo otra cosa sino discurrir por metáforas. Y es que ese sentido social, hijo del amor, padre del lenguaje y de la razón y del mundo ideal que de él surge, no es en el fondo otra cosa que lo que llamamos fantasía e imaginación. De la fantasía brota la razón. Y si se toma a aquella como una facultad que fragua caprichosamente imágenes, preguntaré qué es el capricho, y en todo caso también los sentidos y la razón yerran.

Y hemos de ver que es esa facultad íntima social, la imaginación que lo personaliza todo, la que, puesta al servicio del instinto de perpetuación, nos revela la inmortalidad del alma y a Dios, siendo así Dios un producto social.

Pero esto para más adelante.

Y ahora bien; ¿para qué se filosofa?, es decir, ¿para qué se investigan los primeros principios y los fines últimos de las cosas? ¿Para qué se busca la verdad desinteresada? Porque aquello de que todos los hombres tienden por naturaleza a conocer, está bien; pero ¿para qué?

Buscan los filósofos un punto de partida teórico o ideal a su trabajo humano, el de filosofar; pero suelen descuidar buscarle el punto de partida práctico y real, el propósito. ¿Cuál es el propósito al hacer filosofía, al pensarla y exponerla luego a los semejantes? ¿Qué busca en ello y con ello el filósofo? ¿La verdad por la verdad misma? ¿La verdad para sujetar a ella nuestra conducta y determinar conforme a ella nuestra actitud espiritual para con la vida y el universo?

La filosofía es un producto humano de cada filósofo, y cada filósofo es un hombre de carne y hueso que se dirige a otros hombres de carne y hueso como él. Y haga lo que quiera, filosofa, no con la razón sólo, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Filosofa el hombre.

Y no quiero emplear aquí el yo, diciendo que al filosofar filosofo yo y no el hombre, para que no se confunda este yo concreto, circunscrito, de carne y hueso, que sufre del mal de muelas y no encuentra soportable la vida si la muerte es la aniquilación de la conciencia personal, para que no se le confunda con ese otro yo de matute, el Yo con letra mayúscula, el Yo teórico que introdujo en la filosofía Fichte, ni aun con el único, también teórico, de Max Stirner. Es mejor decir nosotros. Pero nosotros los circunscritos en espacios.

¡Saber por saber! ¡La verdad por la verdad! Eso es inhumano. Y si decimos que la filosofía teórica se endereza a la práctica, la verdad al bien, la ciencia a la moral, diré: y el bien ¿para qué? ¿Es acaso un fin en sí? Bueno no es sino lo que contribuye a la conservación, perpetuación y enriquecimiento de la conciencia. El bien se endereza al hombre, al mantenimiento y perfección de la sociedad humana, que se compone de hombres. Y esto; ¿para qué? «Obra de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los hombres», nos dice Kant. Bien ¿y para qué? Hay que buscar un para qué.

En el punto de partida, en el verdadero punto de partida, el práctico, no el teórico, de toda filosofía, hay un para qué. El filósofo filosofa para algo más que para filosofar. Primum vivere, deinde philosophari, dice el antiguo adagio latino, y como el filósofo, antes que filósofo es hombre, necesita vivir para poder filosofar, y de hecho filosofa para vivir. Y suele filosofar, o para resignarse a la vida, o para buscarle alguna finalidad, o para divertirse y olvidar penas, o por deporte y juego. Buen ejemplo de este último, aquel terrible ironista ateniense que fue Sócrates, y de quien nos cuenta Jenofonte, en sus Memorias, que de tal modo le expuso a Teodota la cortesana las artes de que debía valerse para atraer a su casa amantes, que le pidió ella al filósofo que fuese su compañero de caza, avvOilpazds, su alcahuete, en una palabra. Y es que, de hecho, en arfe de alcahuetería, aunque sea espiritual, suele no pocas veces convertirse la filosofía. Y otras en opio para adormecer pesares.

Tomo al azar un libro de metafísica, el que encuentro más a mano. Time and Espace. A metaphysical essay, de Shayworth H. Hodgson; lo abro, y en el párrafo quinto del primer capítulo de su parte primera leo: «La metafísica no es, propiamente hablando, una ciencia, sino una filosofía; esto es, una ciencia cuyo fin está en sí misma, en la gratificación y educación de los espíritus que la cultivan, no en propósito alguno externo, tal como el de fundar un arte conducente al bienestar de la vida.» Examinemos esto. Y veremos primero que la metafísica no es, hablando con propiedad properly speaking-, una ciencia, «esto es», that is, que es una ciencia cuyo fin etcétera. Y esta ciencia, que no es propiamente una ciencia, tiene su fin en sí, en la gratificación y educación de los espíritus que la cultivan. ¿En qué, pues, quedamos? ¿Tiene su fin en sí, o es su fin gratificar y educar los espíritus que la cultivan? ¡O lo uno o lo otro! Luego añade Hodgson que el fin de la metafísica no es propósito alguno externo, como el de fundar un arte conducente al bienestar de la vida. Pero es que la gratificación del espíritu de aquel que cultiva la filosofía, ¿no es parte del bienestar de su vida? Fíjese el lector en ese pasaje del metafísico inglés, y dígame si no es un tejido de contradicciones.

Lo cual es inevitable, cuando se trate de fijar humanamente eso de una ciencia, de un conocer, cuyo fin esté en sí mismo; eso de un conocer por el conocer mismo de un alcanzar la verdad por la misma verdad. La ciencia no existe sino en la conciencia personal, y gracias a ella; la astronomía, las matemáticas, no tienen otra realidad que la que como conocimiento tienen en las mentes de los que las aprenden y cultivan. Y si un día ha de acabarse toda conciencia personal sobre la tierra; si un día ha de volver a la nada, es decir, a la absoluta inconsciencia de que brotara el espíritu humano, y no ha de haber espíritu que se aproveche de toda nuestra ciencia acumulada, ¿para qué esta? Porque no se debe perder de vista que el problema de la inmortalidad personal del alma implica el porvenir de la especie humana toda.

Esa serie de contradicciones en que el inglés cae, al querer explicarnos lo de una ciencia cuyo fin está en sí misma, es fácilmente comprensible tratándose de un inglés que ante todo es hombre. Tal vez un especialista alemán, un filósofo que haya hecho de la filosofía su especialidad, y en esta haya enterrado, matándola antes, su humanidad, explicara mejor eso de la ciencia, cuyo fin está en sí misma, y lo del conocer por conocer.

Tomad al hombre Spinoza, aquel judío portugués desterrado en Holanda; leed su Ética, como lo que es, como un desesperado poema elegiaco, y decidme si no se oye allí, por debajo de las escuetas y al parecer serenas proposiciones expuestas more geometrico, el eco lúgubre de los salmos proféticos. Aquella no es la filosofía de la resignación, sino la de la desesperación. Y cuando escribía lo de que el hombre libre en todo piensa menos en la muerte, y es su sabiduría meditación no de la muerte, sino de la vida humana -homo librr de nulla re minus quam de morte cogitat et euis sapientiam non mortis, sed vitae meditatio est (Ethice, pars. IV prop. LXVII); cuando escribía, sentíase, como nos sentimos todos, esclavo, y pensaba en la muerte, y para libertarse, aunque en vano, de este pensamiento, lo escribía. Ni al escribir la proposición XLII de la parte V de que «la felicidad no es premio de la virtud, sino la virtud misma», sentía, de seguro, lo que escribía. Pues para eso suelen filosofar los hombres, para convencerse a sí mismos, sin lograrlo. Y este querer convencerse, es decir, este querer violentar la propia naturaleza humana, suele ser el verdadero punto de partida íntimo de no pocas filosofías.

¿De dónde vengo yo y de dónde viene el mundo en que vivo y del cual vivo? ¿Adónde voy y adónde va cuanto me rodea? ¿Qué significa esto? Tales son las preguntas del hombre, así que se liberta de la embrutecedora necesidad de tener que sustentarse materialmente. Y si miramos bien, veremos que debajo de esas preguntas no hay tanto el deseo de conocer un por qué como el de conocer el para qué; no de la causa, sino de la finalidad. Conocida es la definición que de la filosofía daba Cicerón llamándola «ciencia de lo divino y de lo humano y de las causas en que ellos se contienen», retum divinarum et humanarum, causarumque quibus hae res continentur; pero en realidad, esas causas son para nosotros, fines. Y la Causa Suprema, Dios, ¿qué es sino el Supremo Fin? Sólo nos interesa el por qué en vista del para qué; sólo queremos saber de dónde venimos para mejor poder averiguar adónde vamos.

Esta definición ciceroniana, que es estoica, se halla también en aquel formidable intelectualista que fue Clemente de Alejandría, por la Iglesia católica canonizado, el cual la expone en el capítulo V del primero de sus Stromata. Pero este mismo filósofo cristiano -¿cristiano?- en el capítulo XXII de su cuarto stroma nos dice que debe bastarle al gnóstico, es decir, al intelectual, el conocimiento, la gnosis, y añade: «y me atrevería a decir que no por querer salvarse escogerá el conocimiento el que lo siga por la divina ciencia misma: el conocer tiende, mediante el ejercicio, al siempre conocer; pero el conocer siempre, hecho esencia del conocimiento por continua mezcla y hecho contemplación eterna queda sustancia viva; y si alguien por su posición propusiese al intelectual qué prefería, o el conocimiento de Dios o la salvación eterna, y se pudieran dar estas cosas separadas, siendo como son, más bien una sola, sin vacilar escogería el conocimiento de Dios». ¡Que Él, que Dios mismo, a quien anhelamos gozar y poseer eternamente, nos libre de este gnosticismo o intelectualismo clementino!

¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adónde voy, de dónde viene y adónde va lo que me rodea, y qué significa todo esto? Porque no quiero morirme del todo, y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí?; y si muero, ya nada tiene sentido. Y hay tres soluciones: a) o sé que me muero del todo y entonces la desesperación irremediable, o b) sé que no muero del todo, y entonces la resignación, o c) no puedo saber ni una cosa ni otra cosa, y entonces la resignación en la desesperación o esta en aquella, una resignación desesperada, o una desesperación resignada, y la lucha.

«Lo mejor es -dirá algún lector- dejarse de lo que no se puede conocer.» ¿Es ello posible? En su hermosísimo poema El sabio antiguo (The ancient sage), decía Tennyson: «No puedes probar lo inefable (The Nameless), ¡oh hijo mío, ni puedes probar el mundo en que te mueves; no puedes probar que eres cuerpo sólo, ni puedes probar que eres sólo espíritu, ni que eres ambos en uno; no puedes probar que eres inmortal, ni tampoco que eres mortal; sí, hijo mío, no puedes probar que yo, que contigo hablo, no eres tú que hablas contigo mismo, porque nada digno de probarse puede ser probado ni des-probado, por lo cual sé prudente, agárrate siempre a la parte más soleada de la duda y trepa a la Fe allende las formas de la Fe!» Sí, acaso, como dice el sabio, nada digno de probarse puede ser probado ni des-probado.

for nothing worthy proving can be proven,

nor yet disproven;

¿Pero podemos contener a ese instinto que lleva al hombre a querer conocer y sobre todo a querer conocer aquello que a vivir, y a vivir siempre, conduzca? A vivir siempre, no a conocer siempre como el gnóstico alejandrino. Porque vivir es una cosa y conocer otra, y como veremos, acaso hay entre ellas una tal oposición que podamos decir que todo lo vital es antirracional, no ya sólo irracional, y todo lo racional, antivital. Y esta es la base del sentimiento trágico de la vida.

Lo malo del discurso del método de Descartes no es la duda previa metódica; no que empezara queriendo dudar de todo, lo cual no es más que un mero artificio; es que quiso empezar prescindiendo de sí mismo, del Descartes, del hombre real, de carne y hueso, del que no quiere morirse, para ser un mero pensador, esto es, una abstracción. Pero el hombre real volvió y se le metió en la filosofía.

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.» Así comienza el Discurso del Método, y ese buen sentido le salvó. Y sigue hablando de sí mismo, del hombre Descartes, diciéndonos, entre otras cosas, que estimaba mucho la elocuencia y estaba enamorado de la poesía; que se complacía sobre todo en las matemáticas, a causa de la certeza y evidencia de sus razones, y que veneraba nuestra teología, y pretendía, tanto como cualquier otro, ganar en el cielo, et prétendais autant qu’aucun autre á gagner le ciel. Y esta pretensión, por lo demás creo que muy laudable, y sobre todo muy natural, fue la que le impidió sacar todas las consecuencias de la duda metódica. El hombre Descartes pretendía, tanto como otro cualquiera, ganar el cielo; «pero habiendo sabido, como cosa muy segura, que no está su camino menos abierto a los más ignorantes que a los más doctos, y que las verdades reveladas que a él llevan están por encima de nuestra inteligencia, no me hubiera atrevido a someterlas a la flaqueza de mi razonamiento y pensé que para emprender el examinarlos y lograrlo era menester tener alguna extraordinaria asistencia del cielo y ser más que hombre». Y aquí está el hombre. Aquí está el hombre que no se sentía, a Dios gracias, en condición que le obligase a hacer de la ciencia un oficio -métier- para alivio de su fortuna, y que no se hacía una profesión de despreciar, en cínico, la gloria. Y luego nos cuenta cómo tuvo que detenerse en Alemania, y encerrado en una estufa, poele, empezó a filosofar su método. En Alemania, ¡pero encerrado en una estufa! Y así es, un discurso de estufa, y de estufa alemana, aunque el filósofo en ella encerrado haya sido un francés que se proponía ganar el cielo.

Y llega al cogito ergo sum, que ya san Agustín preludiara; pero el ego implícito en este entimema ego cogito, ergo ego sum, es un ego, un yo irreal, o sea ideal, y su sum, su existencia, algo irreal también, «pienso luego soy», no puedo querer decir sino «pienso, luego soy pensante»; ese ser del soy que se deriva de pienso no es más que un conocer; ese ser es conocimiento, mas no vida. Y lo primitivo no es que pienso, sino que vivo, porque también viven los que no piensan. Aunque ese vivir no sea un vivir verdadero. ¡Qué de contradicciones, Dios mío, cuando queremos casar la vida y la razón!

La verdad es sum, ergo cogito: soy, luego pienso, aunque no todo lo que es piense. La conciencia de pensar, ¿no será ante todo conciencia de ser? ¿Será posible acaso un pensamiento puro, sin conciencia de sí, sin personalidad? ¿Cabe acaso conocimiento puro, sin sentimiento, sin esta especie de materialidad que el sentimiento le presta? ¿No se siente acaso el pensamiento y se siente uño a sí mismo a la vez que se conoce y se quiere? ¿No puede decir el hombre de la estufa: «siento, luego soy»; o «quiero, luego soy»? Y sentirse, ¿no es acaso sentirse imperecedero? Quererse, ¿no es quererse eterno, es decir, no querer morirse? Lo que el triste judío de Amsterdam llamaba la esencia de la cosa, el conato que pone en perseverar indefinidamente en su ser, el amor propio, el ansia de inmortalidad, ¿no será acaso la condición primera y fundamental de todo conocimiento reflexivo o humano? ¿Y no será, por lo tanto, la verdadera base, el verdadero punto de partida de toda filosofía, aunque los filósofos, pervertidos por el intelectualismo, no lo reconozcan?

Y fue además el cogito el que introdujo una distinción que, aunque fecunda en verdades, lo ha sido también en confusiones, y es la distinción entre objeto, cogito, y sujeto, sum. Apenas hay distinción que no sirva también para confundir. Pero a esto volveremos.

Quedémonos ahora en esta vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el hambre de la inmortalidad personal, el conato con que tendemos a persistir indefinidamente en nuestro ser propio y que es, según el trágico judío, nuestra misma esencia, eso es la base afectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de toda filosofía humana, fraguada por un hombre y para hombres. Y veremos cómo la solución a ese íntimo problema afectivo, solución que puede ser la renuncia desesperada de solucionarlo, es la que tiñe todo el resto de la filosofía. Hasta debajo del llamado problema del conocimiento no hay sino el afecto ese humano, como debajo de la inquisición del por qué de la causa no hay sino la rebusca del para qué, de la finalidad. Todo lo demás es o engañarse o querer engañar a los demás. Y querer engañar a los demás para engañarse a sí mismo.

Y ese punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el sentimiento trágico de la vida. Vamos a verlo.

III.-El hambre de inmortalidad

Parémonos en esto del inmortal anhelo de inmortalidad, aunque los gnósticos o intelectuales puedan decir que es retórica lo que sigue y no filosofía. También el divino Platón, al disertar en su Fedón sobre la inmortalidad del alma, dijo que conviene hacer sobre ella leyendas, uv0o, oy–i v.

Recordemos ante todo una vez más, y no será la última, aquello de Spinoza de que cada ser se esfuerza por perseverar en él, y que este esfuerzo es su esencia misma actual, e implica tiempo indefinido, y que el ánimo, en fin, ya en sus ideas distintas y claras, ya en las confusas, tiende a perseverar en su ser con duración indefinida y es sabedor de este su empeño (Ethice, part. HI, props. VI-1X).

Imposible nos es, en efecto, concebirnos como no existentes, sin que haya esfuerzo alguno que baste a que la conciencia se dé cuenta de la absoluta inconsciencia, de su propio anonadamiento. Intenta, lector, imaginarte en plena vela cuál sea el estado de tu alma en el profundo sueño; trata de llenar tu conciencia con la representación de la inconsciencia, y lo verás. Causa congojosísimo vértigo el empeñarse en comprenderlo. No podemos concebirnos como no existiendo.

El universo visible, el que es hijo del instinto de conservación, me viene estrecho, esme como una jaula que me resulta chica, y contra cuyos barrotes da en sus revuelos mi alma; fáltame en él aire que respirar. Más, más y cada vez más; quiero ser yo, y sin dejar de serlo, ser además los otros, adentrarme a la totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre, es como si no fuera, y por lo menos ser todo yo, y serlo para siempre jamás. Y ser yo, es ser todos los demás. ¡O todo o nada!

¡O todo o nada! ¡Y qué otro sentido puede tener el «ser o no ser»! To be or no to be shakesperiano, el de aquel mismo poeta que hizo decir a Marcio en su Coriolano (V, 4) que sólo necesitaba la eternidad para ser dios; he wants nothing of a god but eternity? ¡Eternidad!, ¡eternidad! Este es el anhelo: la sed de eternidad es lo que se llama amor entre los hombres; y quien a otro ama es que quiere eternizarse en él. Lo que no es eterno tampoco es real.

Gritos de las entrañas del alma ha arrancado a los poetas de los tiempos todos esta tremenda visión del fluir de las olas de la vida, desde el «sueño de una sombra» óxtas óvap de Píndaro, hasta el «la vida es sueño», de Calderón y el «estamos hechos de la madera de los sueños», de Shakespeare, sentencia esta última aún más trágica que la del castellano, pues mientras en aquella sólo se declara sueño a nuestra vida, mas no a nosotros los soñadores de ella, el inglés nos hace también a nosotros sueño, sueño que sueña.

La vanidad del mundo y el cómo pasa, y el amor son las dos notas radicales y entrañadas de la verdadera poesía. Y son dos notas que no pueden sonar la una sin que la otra a la vez resuene. El sentimiento de la vanidad del mundo pasajero nos mete el amor, único en que se vence lo vano y transitorio, único que rellena y eterniza la vida. Al parecer al menos, que en realidad… Y el amor, sobre todo cuando la lucha contra el destino súmenos en el sentimiento de la vanidad de este mundo de apariencias, y nos abre la vislumbre de otro en que, vencido el destino, sea ley la libertad.

¡Todo pasa! Tal es el estribillo de los que han bebido de la fuente de la vida, boca al chorro, de los que han gustado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.

¡Ser, ser siempre, ser sin término, sed de ser, sed de ser más!, ¡hambre de Dios!, ¡sed de amor eternizante y eterno!, ¡ser siempre!, ¡ser Dios!

«¡Seréis como dioses!», cuenta el Génesis (111, 5) que dijo la serpiente a la primera pareja de enamorados. «Si en esta vida tan sólo hemos de esperar en Cristo, somos los más lastimosos de los hombres», escribía el Apóstol (1 Cor., XV, 19), y toda religión arranca históricamente del culto a los muertos, es decir, a la inmortalidad.

Escribía el trágico judío portugués de Amsterdam que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte; pero ese hombre libre es un hombre muerto libre del resorte de la vida, falto de amor, esclavo de su libertad. Ese pensamiento de que me tengo que morir y el enigma de lo que habrá después, es el latir mismo de mi conciencia. Contemplando el sereno campo verde o contemplando unos ojos claros, a que se asome un alma hermana de la mía, se me hinche la conciencia, siento la diástole del alma y me empapo de vida ambiente, y creo en mi porvenir; pero al punto la voz del misterio me susurra ¡dejarás de ser!, me roza con el ala el Ángel de la muerte, y la sístole del alma me inunda las entrañas espirituales en sangre de divinidad.

Como Pascal, no comprendo al que asegura no dársele un ardite de este asunto, y ese abandono en cosa «en que se trata de ellos mismos, de su eternidad, de su todo, me irrita mas que me enternece, me asombra y me espanta», y el que así siente «es para mí», como para Pascal, cuyas son las palabras señaladas, «un monstruo».

Mil veces y en mil tonos se ha dicho cómo es el culto a los muertos antepasados lo que enceta, por lo común, las religiones primitivas, y cabe en rigor decir que lo que más al hombre destaca de los demás animales es lo de que guarde, de una manera o de otra, sus muertos sin entregarlos al descuido de su madre la tierra todoparidora; es un animal guardamuertos. ¿Y de qué los guarda así? ¿De qué los ampara el pobre? La pobre conciencia huye de su propia aniquilación, y así que un espíritu animal desplacentándose del mundo, se ve frente a este y como distinto de él se conoce, ha de querer tener otra vida que no la del mundo mismo. Y así la tierra correría riesgo de convertirse en un vasto cementerio, antes que los muertos mismos se remueran.

Cuando no se hacían para los vivos más que chozas de tierra o cabañas de paja que la intemperie ha destruido, elevábanse túmulos para los muertos, y antes se empleó la piedra para las sepulturas que no para las habitaciones. Han vencido a los siglos por su fortaleza las casas de los muertos, no las de los vivos; no las moradas de paso, sino las de queda.

Este culto, no a la muerte, sino a la inmortalidad, inicia y conserva las religiones. En el delirio de la destrucción, Robespierre hace declarar a la Convención la existencia del Ser Supremo y «el principio consolador de la inmortalidad del alma», y es que el Incorruptible se aterraba ante la idea de tener que corromperse un día.

¿Enfermedad? Tal vez, pero quien no se cuida de la enfermedad, descuida la salud, y el hombre es un animal esencial y sustancialmente enfermo. ¿Enfermedad? Tal

vez lo sea como la vida misma a que va presa, y la única salud posible la muerte; pero esa enfermedad es el manantial de toda salud poderosa. De lo hondo de esa congoja, del abismo del sentimiento de nuestra mortalidad, se sale a luz de otro cielo, como de lo hondo del infierno salió el Dante a volver a ver las estrellas (Inf., XXXIV, 139).

e quindi uscimmo a riveder le stelle.

Aunque al pronto nos sea congojosa esta meditación de nuestra mortalidad, nos es al cabo corroboradora. Recógete, lector, en ti mismo, y figúrate un lento deshacerte de ti mismo, en que la luz se te apague, se te enmudezcan las cosas y no te den sonido, envolviéndote en silencio, se te derritan de entre las manos los objetos asideros, se te escurra de bajo los pies el piso, se te desvanezcan como en desmayo los recuerdos, se te vaya disipando todo en nada y disipándote también tú, y ni aun la conciencia de la nada te quede siquiera como fantástico agarradero de una sombra.

He oído contar de un pobre segador muerto en cama de hospital, que al ir el cura a ungirle en extremaunción las manos, se resistía a abrir la diestra con que apuñaba unas sucias monedas, sin percatarse de que muy pronto no sería ya suya su mano ni él de sí mismo. Y así cerramos y apuñamos, no ya la mano, sino el corazón, queriendo apuñar en él al mundo.

Confesábame un amigo, que previendo en pleno vigor de salud física la cercanía de una muerte violenta, pensaba en concentrar la vida, viviéndola en los pocos días que de ella calculaba le quedarían para escribir un libro. ¡Vanidad de vanidades!

Si al morírseme el cuerpo que me sustenta, y al que llamo mío para distinguirme de mí mismo, que soy yo, vuelve mi conciencia a la absoluta inconsciencia de que brotara, y como a la mía les acaece a las de mis hermanos todos en la humanidad, entonces no es nuestro trabajado linaje humano más que una fatídica procesión de fantasmas, que van de la nada a la nada, y el humanitarismo lo más inhumano que se conoce.

Y el remedio no es el de la copla que dice:

Cada vez que considero

que me tengo que morir,

tiendo la capa en el suelo

y no me harto de dormir.

¡No! El remedio es considerarlo cara a cara, fija la mirada en la morada de la Esfinge, que es así como se deshace el maleficio de su alojamiento.

Si del todo morimos todos, ¿para qué todo? ¿Para qué? Es el ¿para qué? de la Esfinge, es el ¿para qué? que nos corroe el meollo del alma, es el padre de la congoja, la que nos da el amor de esperanza.

Hay, entre los poéticos quejidos del pobre Cowper, unas líneas escritas bajo el peso del delirio y en las cuales, creyéndose blanco de la divina venganza, exclama que el infierno podrá procurar un abrigo a sus miserias.

Hell might afford my miseries a shelter

Este es el sentimiento puritano, la preocupación del pecado y de la predestinación; pero leed estas otras mucho más terribles palabras de Sénancour, expresivas de la desesperación católica, no ya de la protestante, cuando hace decir a su Obermann (carta XC): «L’homme est périssable. íl se peut; mais, périssons en résistant, et, si le neant nous est resérvé, ne faisons pas que ce soit une justice.» Y he de confesar, en efecto, por dolorosa que la confesión sea, que nunca, en los días de la fe ingenua de mi mocedad, me hicieron temblar las descripciones, por truculentas que fuesen, de las torturas del infierno, y sentí siempre ser la nada mucho más aterradora que él. El que sufre vive, y el que vive sufriendo ama y espera, aunque a la puerta de su mansión le pongan el «¡Dejad toda esperanza!», y es mejor vivir en dolor que no dejar de ser en paz. En el fondo, era que no podía creer en esa atrocidad de un infierno, de una eternidad de pena, ni veía más verdadero infierno que la nada y su perspectiva. Y sigo creyendo que si creyésemos todos en nuestra salvación de la nada seríamos todos mejores.

¿Qué es arregosto de vivir, la joie de vivre, de que ahora nos hablan? El hambre de Dios, la sed de eternidad, de sobrevivir, nos ahogará siempre ese pobre goce de la vida que pasa y no queda. Es el desenfrenado amor a la vida, el amor que la quiere inacabable, lo que más suele empujar al ansia de la muerte. «Anonadado yo, si es que del todo me muero -nos decimos-, se me acabó el mundo, acabóse, ¿y por qué no ha de acabarse cuanto antes para que no vengan nuevas conciencias a padecer el pesadumbroso engaño de una existencia pasajera y aparencial? Si deshecha la ilusión de vivir, el vivir por el vivir mismo o para otros que han de morirse también no nos llena el alma, ¿para qué vivir? La muerte es nuestro remedio.» Y así es como se endecha al reposo inacabable por miedo a él, y se le llama liberadora a la muerte.

Ya el poeta del dolor, del aniquilamiento, aquel Leopardi que, perdido el último engaño, el de creerse eterno

Peri l’inganno estremo

ch’etemo io mi credei,

le hablaba a su corazón de l’infinita vanitá del tutto, vio la estrecha hermandad que hay entre el amor y la muerte y cómo cuando «nace en el corazón profundo un amoroso afecto, lánguido y cansado juntamente con él en el pecho, un deseo de morir se siente». A la mayor parte de los que se dan a sí mismos la muerte, es el amor el que les mueve el brazo, es el ansia suprema de vida, de más vida, de prolongar y perpetuar la vida lo que a la muerte les lleva, una vez persuadidos de la vanidad de su ansia.

Trágico es el problema y de siempre, y cuanto más queramos de él huir, más vamos a dar en él. Fue el sereno -¿sereno?- Platón, hace ya veinticuatro siglos, el que, en su diálogo sobre la inmortalidad del alma, dejó escapar de la suya, hablando de lo dudoso de nuestro ensueño de ser inmortales, y del riesgo de que no sea vano aquel profundo dicho: ¡hermoso es el riesgo! Ka,ós yáp ó xívóvvoS hermosa es la suerte que podemos correr de que no se nos muera el alma nunca, germen esta sentencia del argumento famoso de la apuesta de Pascal.

Frente a este riesgo, y para suprimirlo, me dan raciocinios en prueba de lo absurda que es la creencia en la inmortalidad del alma; pero esos raciocinios no me hacen mella, pues son razones y nada más que razones, y no es de ellas de lo que se apacienta el corazón. No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia.

Yo soy el centro de mi universo, el centro del universo, y en mis angustias supremas grito con Michelet: «¡Mi yo, que me arrebatan mi yo!» ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo todo si pierde su alma? (Mat. XVI, 26). ¿Egoísmo decís? Nada hay más universal que lo individual, pues lo que es de cada uno lo es de todos. Cada hombre vale más que la humanidad entera, ni sirve sacrificar cada uno a todos, sino en cuanto todos se sacrifiquen a cada uno. Eso que llamáis egoísmo, es el principio de la gravedad psíquica, el postulado necesario. «¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!», se nos dijo presuponiendo que cada cual se ame a sí mismo; y no se nos dijo, ¡ámate! Y, sin embargo, no sabemos amarnos.

Quitad la propia persistencia, y meditad lo que os dicen. ¡Sacrifícate por tus hijos! Y te sacrificarás por ellos, porque son tuyos, parte prolongación de ti, y ellos a su vez se sacrificarán por los suyos, y estos por los de ellos, y así irá, sin término, un sacrificio estéril del que nadie se aprovecha. Vine al mundo a hacer mi yo, y ¿qué será de nuestros yos todos? ¡Vive para la Verdad, el Bien, la Belleza! Ya veremos la suprema vanidad, y la suprema insinceridad de esta posición hipócrita.

«¡Eso eres tú!» -me dicen con las Upanisadas-. Y yo les digo: sí, yo soy eso, cuando eso es yo y todo es mío y mía la totalidad de las cosas. Y como mía la quiero y amo al prójimo porque vive en mí y como parte de mi conciencia, porque es como yo, es mío.

¡Oh, quién pudiera prolongar este dulce momento y dormirse en él y en él eternizarse! ¡Ahora y aquí, a esta luz discreta y difusa, en este remanso de quietud, cuando está aplacada la tormenta del corazón y no me llegan los ecos del mundo! Duerme el deseo insaciable y ni aun sueña; el hábito, el santo hábito reina en mi eternidad; han muerto con los recuerdos los desengaños, y con las esperanzas los temores.

Y vienen queriendo engañarnos con un engaño de engaños, y nos hablan de que nada se pierde, de que todo se transforma, muda y cambia, que ni se aniquila el menor cachito de materia ni se desvanece del todo el menor golpecito de fuerza, ¡y hay quien pretende darnos consuelo con esto! ¡Pobre consuelo! Ni de mi materia ni de mi fuerza me inquieto, pues no son mías mientras no sea yo mismo mío, esto es, eterno. No, no es anegarse en el gran Todo, en la Materia o en la Fuerza infinitas y eternas o en Dios lo que anhelo; no es ser poseído por Dios, sino poseerle, hacerme yo Dios sin dejar de ser el yo que ahora os digo esto. No nos sirven engañifas de monismo; queremos bulto y no sombra de inmortalidad.